Publicidade

SÃO PAULO – Quando o Congresso Nacional votou o auxílio emergencial, em março de 2020, talvez muitos parlamentares não imaginassem a magnitude da decisão que haviam tomado.

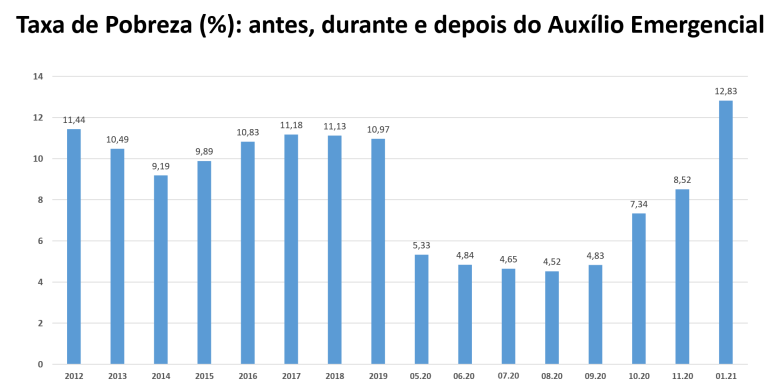

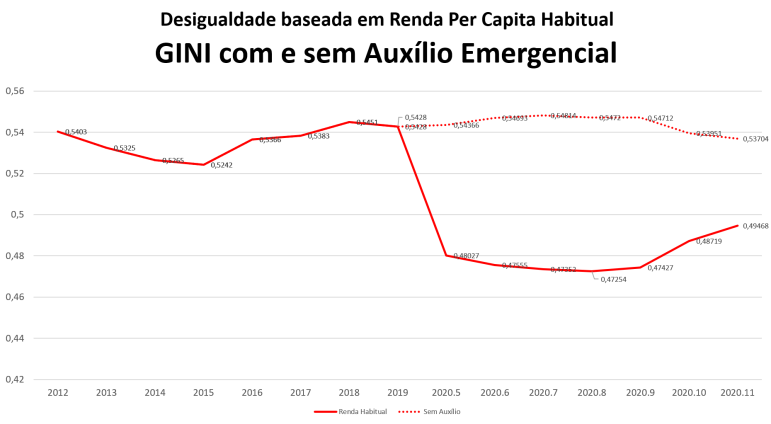

Em poucos meses, a desigualdade de renda, problema crônico do país, atingiu o menor patamar já registrado pelas estatísticas e o nível de pobreza, antes em dois dígitos, caiu pela metade em plena pandemia de Covid-19.

A notícia, paradoxalmente, não foi tão celebrada por um dos maiores especialistas em políticas sociais no Brasil. Desde cedo, o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social, manifestou preocupação com o tamanho do programa aprovado e em como seria o dia em que chegasse ao fim.

Masterclass

O Poder da Renda Fixa Turbo

Aprenda na prática como aumentar o seu patrimônio com rentabilidade, simplicidade e segurança (e ainda ganhe 02 presentes do InfoMoney)

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

“Foi uma política generosa, mas não sei se sábia”, diz. “O auxílio me lembrou muito o [Plano] Cruzado: fez-se um plano de estabilização bem desenhado, mas que de repente explodiu, ficou de um tamanho que não era sustentável”, comparou o ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

O auxílio emergencial atendeu cerca de 67 milhões de pessoas, entre desempregados, trabalhadores informais e beneficiários de programas sociais. Inicialmente projetado para durar três meses, com parcelas de R$ 600 (ou R$ 1.200 para as mães chefes de família), ele foi estendido para o total de cinco parcelas e, em setembro, sofreu nova prorrogação, com a redução das parcelas para R$ 300.

Segundo o especialista, 82% dos brasileiros que eram considerados pobres antes da pandemia deixaram esta condição no auge do auxílio emergencial. Agora, um mês após o fim do benefício, estima-se que o país tenha cerca de 17 milhões de novos pobres em relação àquele período.

Continua depois da publicidade

Os nove meses de auxílio emergencial tiveram um impacto de cerca de R$ 293 bilhões aos cofres públicos e representaram 56% dos gastos com o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus em 2020. O montante corresponde a mais de nove vezes o orçamento aprovado para o Bolsa Família no ano passado.

Diante de uma nova escalada de casos e óbitos por Covid-19 desde a virada do ano, o Congresso Nacional ampliou a pressão sobre o governo Jair Bolsonaro por um novo socorro às famílias.

A ideia em discussão é de um programa mais enxuto, com parcelas entre R$ 200 e R$ 250 por três meses aos chamados “invisíveis”, fragilizados pelos efeitos da crise sanitária e que não eram atendidos por nenhum programa social antes da pandemia. O ministro Paulo Guedes (Economia) fala em metade dos beneficiários do auxílio para o novo programa, enquanto o Bolsa Família retoma as atividades.

O movimento é visto por Neri como uma espécie de “volta à normalidade” em termos de política social. “Não é hora de jogar dinheiro de helicóptero, o dinheiro está escasso. Precisamos seguir o princípio da focalização”, afirma. Para o pesquisador, o debate sobre renda mínima universal, que ganhou fôlego na pandemia, é um equívoco para o atual momento.

O termo “dinheiro de helicóptero” foi cunhado pelo economista liberal Milton Friedman em 1969. O vencedor do Prêmio Nobel descreveu a cena de um helicóptero lançando cédulas aos moradores de uma comunidade de maneira aleatória, excepcional e inédita para abordar os efeitos sobre a atividade econômica em momentos de crise. Décadas depois o conceito passou a ser seriamente debatido mundo afora.

Como analogia, Neri diz que na pandemia o Brasil abandonou o “drone” do Bolsa Família para voar com o helicóptero do auxílio. “O Bolsa Família tinha uma lógica por pessoa. Famílias maiores e mais pobres ganhavam mais. Essa sintonia fina foi perdida com o auxílio emergencial. Criamos um modelo que não é tão bom e fomos supergenerosos”, avalia.

“Auxílio é bom, mas muito de uma coisa boa não é necessariamente muito bom. Temos que trilhar o caminho do meio, ter um auxílio necessário, que cubra as necessidades, mas talvez não faça sentido ter o menor nível de pobreza da história no meio da pandemia. É bonito de se ver, mas não é sustentável”, argumenta.

Veja os destaques da entrevista:

InfoMoney – Qual é o contexto, em termos de combate à desigualdade e redução da pobreza, em que a pandemia do novo coronavírus atinge o Brasil?

Marcelo Neri – O Brasil viveu um período de ascensão social, que, mesmo com PIBinhos, continuou até o final de 2014. De lá até 2019, tivemos um ciclo em que a extrema pobreza aumentou 67%. Mesmo quando o Brasil tecnicamente já tinha saído da recessão, os pobres, na média, continuaram nela. Foram 17 trimestres consecutivos de aumento de desigualdade de renda do trabalho.

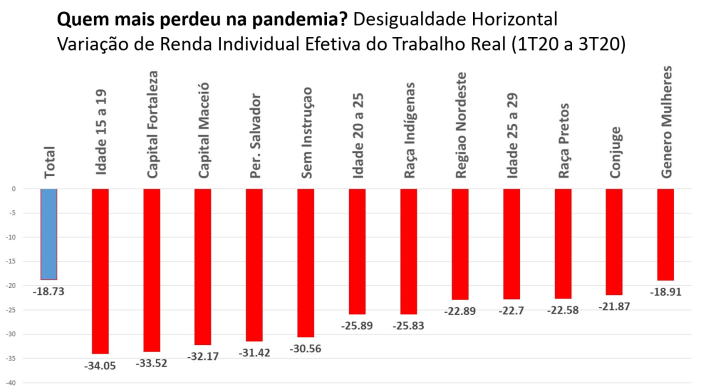

A pandemia chega ao Brasil em uma situação bastante precária, de fragilidade acumulada. Parte do aumento da pobreza foi por desajuste do Bolsa Família. Alguns grupos da sociedade sofreram mais, como os mais jovens, que são grandes perdedores nesta crise. Já as mulheres, também perdedoras na pandemia, tiveram desempenho melhor no período anterior a ela.

Fonte: PNAD Contínua anual/IBGE | Elaboração: FGV Social

IM – O auxílio emergencial não apenas mitigou alguns dos efeitos da pandemia como também foi capaz de reduzir temporariamente indicadores de pobreza em plena crise sanitária. Como o senhor enxerga a importância do benefício, sua dimensão como programa social e efetividade como política pública?

MN – Há muitos anos, o professor [Mario Henrique] Simonsen disse que o Brasil era o país das políticas de renda. Ele se referia à indexação salarial, que vigorava até o Plano Real. Eu diria que o Brasil continua sendo o país de políticas de renda, no sentido de transferência de renda.

O auxílio emergencial é um exemplo disso. Ele atingiu quase 1/3 da população diretamente, fora as pessoas indiretamente beneficiadas. Gastou-se quase R$ 300 bilhões em nove meses, o que significa nove anos do Bolsa Família. Foi uma política generosa, mas não sei se sábia ‒ a interrupção [a partir de janeiro] depõe contra.

É uma surpresa a pobreza ter caído ‒ e muito. A meta do milênio era reduzir à metade em 25 anos. Instantaneamente, reduzimos à metade no meio da pandemia. A desigualdade de renda nunca esteve tão baixa nas séries estatísticas.

Fonte: PNAD Contínua e PNAD Covid/IBGE | Elaboração: FGV Social

O auxílio me lembrou muito o [Plano] Cruzado: fez-se um plano de estabilização bem desenhado, como era o auxílio, mas que de repente explodiu, ficou de um tamanho que não era sustentável. Temos que aprender com as lições. Sair de uma situação de um benefício de R$ 300 bilhões para zero, com pandemia no auge, não faz sentido.

Também me impressiona que, em plena pandemia, se fale em renda mínima permanente. Discordo totalmente. Se você está em uma situação de guerra, tem que vencer o adversário do momento.

No Brasil, estamos sempre buscando uma desculpa para aumentar permanentemente os gastos. Tudo que se precisa em uma crise é uma política keynesiana, em que se injeta recursos quando necessário e depois retrai, senão quebra o país.

Por que focalização é preciso? Entre tentar dar para todo mundo para combater a pobreza e dar exatamente para quem precisa na quantidade que precisa, a primeira custa 19 vezes mais que a segunda. É uma desproporção completa.

Não aprendemos as lições passadas. Estamos defendendo outras coisas em uma situação absurda em que não acabou a pandemia e o auxílio acabou, ou teria acabado ‒ acho que vai voltar e o risco é acabar com o teto. O céu não deveria ser o limite nessa situação. Focalizar é altamente importante em um país como o Brasil.

O Bolsa Família tinha uma lógica por pessoa, famílias maiores e mais pobres ganhavam mais. Essa sintonia fina foi perdida com o auxílio emergencial. É como se antes o dinheiro fosse distribuído para cada família com drone, e depois passou a ser por helicóptero, no atacado. Em vez de optarmos por um Bolsa Família 2.0, deixamos o programa para trás, criamos um benefício que não depende do tamanho e do quão pobre é a família. Criamos um modelo que não é tão bom e fomos supergenerosos.

Fonte: PNAD Contínua e PNAD Covid/IBGE | Elaboração: FGV Social

Passei anos dizendo que o Bolsa Família ficou para trás ‒ o benefício perdeu 19% de valor real desde 2014. E, no meio da pandemia, é multiplicado por seis para a maioria das pessoas. Metade dos domicílios recebeu R$ 1.200 [mensais], e a outra, R$ 600. Na média, foram R$ 900 por domicílio. Erramos a mão nesse processo.

Auxílio é bom, mas muito de uma coisa boa não é necessariamente muito bom se não é sustentável. Temos que trilhar o caminho do meio, ter um auxílio necessário, que cubra as necessidades, mas talvez não faça sentido ter o menor nível de pobreza da história no meio da pandemia. É bonito de se ver, mas não é sustentável.

IM – O fim do auxílio já levou cerca de 2 milhões de brasileiros de volta à pobreza.

MN – O Brasil é o país da desigualdade, mas também da instabilidade. A política pública não pode levar a mais instabilidade, ela tem que atenuar, reduzir as desigualdades, dar mais ao pobre. O auxílio faz isso, mas de uma maneira que não consegue sustentar, então talvez gere instabilidade.

Uma coisa que me dá certo alento é que, nos mesmos nove meses que pagaram nove anos de Bolsa Família, a captação líquida da caderneta de poupança foi 10,5 vezes a de 2019. Tenho uma ponta de esperança de que o brasileiro talvez tenha poupado.

O Brasil é um país com muita política de renda, embora ainda tenha alta desigualdade. No auxílio, usamos muitos dos cartuchos e sobrou pouco para fazer o que devemos, que é o combate sustentável da desigualdade, focalizar, buscar inclusão produtiva.

Não reconhecemos os bons programas que temos e usamos pouco. Talvez queiramos reinventar a roda quando já temos um caminho, como o Bolsa Família.

IM – O Bolsa Família é frequentemente apontado como modelo de política pública em termos de eficiência e escala. Olhando para o que foi o auxílio emergencial e o montante investido nele, o senhor acredita que pode ter sido uma política mal desenhada nos detalhes? O que poderia ter sido diferente?

MN – Não acho que tenham sido detalhes. São números grandiosos, que falam por si. Com todo esse discurso de Chicago, o Brasil acabou sendo o mais keynesiano dos países emergentes e com uma situação fiscal deteriorada.

Multiplicar por seis o benefício foi certo exagero. E ainda houve um grande problema conceitual: o governo pagou para as pessoas ficarem em casa e ao mesmo tempo não as incentivou a fazer isso. Criou-se um sinal dúbio.

Neste período, os orçamentos de saúde, economia e assistência cresceram. E educação ficou igual. A satisfação com o sistema de ensino caiu de 56% para 41%, no geral da população, entre 2019 e 2020. Em outros países, o índice também recuou, mas menos de 4 pontos percentuais.

Usamos a pandemia para colocar a pobreza no nível mais baixo da história e não tivemos um cuidado [com a educação]. Preferimos ter bares abertos a escolas abertas. São opções que refletem nossa dificuldade coletiva.

Nossas decisões coletivas foram muito aquém do que poderíamos e está na hora de refazê-las. Houve acertos, como a suspensão temporária de contrato de trabalho. A ocupação caiu 10% no primeiro trimestre da pandemia, e teria caído 22%. Mas, no atacado, estamos presos à armadilha não cooperativa, nessa dificuldade enquanto nação de olhar para o todo. É como o sujeito que fura a fila da vacina.

IM – Já se esperava que a queda da renda de parte da população trouxesse uma nova pressão sobre o sistema público de educação. Quais as consequências para o ensino e o futuro dos jovens?

MN – É uma marca que vai durar. A desigualdade em educação e o nível da educação vinham melhorando há 40 anos. Na pandemia, o que os dados mostram é que o vento começa a jogar contra de uma maneira muito forte.

A desigualdade em educação aumentou de maneira brutal. Os garotos de escolas públicas estão estudando uma hora a menos que os de escolas privadas. No Pará, 42% dos estudantes não acessaram remotamente o material por falta de oferta. Em Santa Catarina, 2%.

Fonte: PNAD COVID/IBGE Setembro 2020 e PNAD/IBGE 2006 | Elaboração: FGV Social

A desigualdade em educação explodiu nesse período e vai deixar marcas. Os estudos mostram que a situação do mercado de trabalho quando o jovem está entrando determina não só o desemprego naquele momento, mas diminui o potencial de ascensão de maneira significativa.

Essa pandemia é um teste em que infelizmente estamos falhando. O Brasil está sofrendo mais do que outros, pela dificuldade de coordenação e de olhar para o futuro. Precisamos amadurecer enquanto sociedade.

Nos últimos 60 anos, vencemos vários problemas coletivos. O país virou democracia, estabilizou a inflação, diminuiu a desigualdade, gerou emprego formal. Neste último período, acho que involuímos em tudo isso. Inflação voltou em 2015, desigualdade subiu, democracia em xeque, problemas de corrupção.

IM – Com o aumento de casos e mortes por Covid-19 na virada do ano e a lentidão no processo de vacinação, quais deveriam ser os parâmetros para a discussão sobre um novo socorro às famílias?

MN – Precisamos olhar em duas dimensões: da desigualdade brasileira e do futuro. Não adianta ter um ano muito bom seguido de outro ruim. Devemos adotar um auxílio emergencial ‒ temos os instrumentos para isso ‒ em uma proporção menor do que fizemos, seguindo os bons princípios. Um deles é: o mais pobre ganha mais.

Não é hora de jogar dinheiro de helicóptero, o dinheiro está escasso. Precisamos seguir o princípio da focalização e olhar para a dimensão temporal, usando a tecnologia, como fizemos no microcrédito.

Temos que atender o aspecto emergencial da pandemia, mas não ser míopes, e olhar para o pós-pandemia, porque ela felizmente vai passar em algum momento, principalmente com a vacina.

IM – Sua preocupação em compatibilizar as políticas com o aspecto fiscal chama atenção.

MN – Temos que ser o menos polarizados possível. De um lado, há o abismo fiscal, que ficou mais fundo. Ao mesmo tempo, precisamos fazer o bom combate à desigualdade e à pobreza. Não dá para ficar fazendo fla-flu.

Temos que crescer de maneira inclusiva, sustentável. Sem o componente fiscal equilibrado, o Brasil não vai crescer e não vai conseguir combater a desigualdade.

Nos últimos tempos, formamos uma sociedade polarizada. Aqueles que tentam caminhar pelo meio são alvejados pelos dois lados.

IM – O que a pandemia vai deixar de lições para o combate à desigualdade e a redução da pobreza?

MN – Precisamos de um tratamento ao longo do tempo. O mérito da pandemia foi ter trazido à ordem do dia a questão da desigualdade, que estava há vários anos jogada.

Temos que conciliar os dois lados e não aproveitar a pandemia para criar um programa de renda mínima universal, como se fosse o momento de pensar nisso ‒ embora eu ache que em qualquer tempo não é uma boa solução.

Precisamos usar a ciência para combater desigualdade. É possível fazer muito mais dando mais para quem tem menos, olhando para o futuro e buscando soluções sustentáveis.

O Brasil precisa voltar a crescer. Temos que encontrar o equilíbrio. Muito de uma coisa boa (a ênfase na desigualdade), se exagerado, pode nos tirar do trilho. Não adianta agora pensarmos muito no combate à desigualdade e no ano que vem ter outra agenda. É preciso persistir.

Newsletter

Infomorning

Receba no seu e-mail logo pela manhã as notícias que vão mexer com os mercados, com os seus investimentos e o seu bolso durante o dia

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

You must be logged in to post a comment.